皆さんは家で血圧測定されることがありますか?我が国の家庭血圧計の普及台数は約4000万台とされ、ほぼ一家に一台あるような計算になりますので、家族に高血圧の方がいなくても家庭に置いてある方もおられると思います。しかしそれだけ普及はしているものの、高血圧の患者さんで毎日定期的に血圧測定を行っている方は決して多くはありません。高血圧で通院されている患者さんの中には『どうせ病院で測るから、家ではいらんでしょ』とお思いの方もおられるでしょうし、『ただただ家で測定するのが面倒』『家の機械はダメ。だって病院と違うもん』、または『高い値が出るのが怖い。ストレスになる』といった理由などで医者から言われても測定されていない方、また医者から何も指示されないまま通院されている方(あるいは指示されたのを忘れた方)など様々ではないかとと思います。

そもそも高血圧はなんで治療しなければいけないのでしょう。中にはあまり血圧が高すぎて、頭痛や気分が悪くて治療が始まった方もおられるかもしれません。しかしほとんどの場合で高血圧を治療する理由は、放置すると頭痛がしたり気分が悪くなるから治療している訳ではありません。高血圧を治療する一番の理由は予防です。

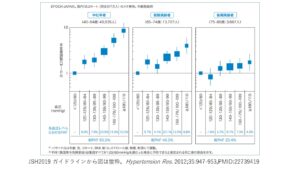

上の図は日本からの報告で中壮年期、前期高齢者、後期高齢者のそれぞれの血圧と心血管イベントの割合(脳卒中、心筋梗塞の発症率)の関係を示したものです。若い年代の方が顕著でありますが、どの年代も血圧が高ければ高いほど脳血管・心臓の血管の病気は増えます。ただし増えるのは血管の病気だけではありません。心不全、腎疾患(慢性腎臓病)になる原因として高血圧は大きく関わってきます。やや古い報告にはなりますが、心不全を新規に発症する人の91%に高血圧の既往がみられるという報告もあり(Levy D et al., JAMA. 1996; 275: 1557-62.)、高血圧は心不全発症の最大の危険因子のひとつと考えられています。高血圧を治療する一番の理由は脳心血管疾患などの血管の病気、慢性腎臓病、そして心不全などの病気を予防するためです。

では家庭での血圧(家庭血圧)を測定する意義は何なのか?ということになりますが、以下のように考えられます(下記以外にもあります)

①日本のガイドラインでは病院での測定する血圧(診察室血圧といいます)を指標とする治療より、家庭血圧を指標とする治療が推奨されている(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2019)

➁病院で測定しても正常の血圧だが、自宅では血圧が高い人を見つける(仮面高血圧→これが重要です)

③単純に情報量が多い。

④自分で測り、記録することで患者さんの治療意欲に結びつく

①、➁に関してはまたいつか述べるとして、③に関して述べます。例えば病院で測定した血圧がその日145/90㎜Hg だったとして、『今日は血圧高いので血圧の薬増やしますね』と医者から言われたら、皆さんはどう思うでしょうか?

『今たまたま高いだけじゃない。もう1回測ってよ』『病院来ると緊張するけんね』『そこまで高くないんじゃない。薬は増やして欲しくないわ』『医者が言うなら仕方がないかなー。まあ黙って薬もらっとくか』これも患者さんによっていろんな考えや思いがそれぞれ出てくるのではないかと予想されます。

高血圧で通院されている人の中には毎月ではなく、2か月に1回、場合によっては3か月に1回の受診の方もおられると思いますが、病院だけで血圧を測定している人に関しては年間でいえば4-12回の測定、その情報だけを以てその方の血圧をコントロールしなくてはいけません。大昔ならそれでしか方法がなかったので仕方がないと諦めると思いますが、令和の時代にあって感じることはもはや『無理ゲー』に近いことだと思っています。一方で家庭血圧があれば毎日測定すれば年間365回の情報量、測定にばらつきのある方でもある程度平均の値というものが見えてきますし、当日の外来の145/90mmHgの血圧は参考にするにしてもまず家庭血圧の値で調整します。非常に血圧コントロールはしやすいと考えています。

予防の恩恵が実感されることはほとんどありません。『予防をしっかり行った人生』と『予防をしなかった人生』を二通り経験することはできないからです。ただし自分の健康、ひいては人生を年間10回程度の情報で決めるか、365回の情報で決めるか、手間の問題はあるにせよ、どっちがより良いのかは明白ではないでしょうか。無論、諸事情で測定できない方もおられますし、それは仕方がないことだと思います。ただできれば皆さん、まずは家庭血圧計を買って測定してみましょう(家電メーカー、家電量販店の回し者ではありません)。

(一応)つづく。